宜昌:凝心聚力谋发展 奋楫扬帆再启航

凝心聚力谋发展 奋楫扬帆再启航

——十八大以来宜昌经济社会发展成就综述

十年来,面对错综复杂的宏观形势、突如其来的疫情、“三期叠加”的特殊困难,在市委、市政府的正确领导下,全市上下深入贯彻习近平总书记视察宜昌时的重要讲话精神,围绕“干在实处 走在前列 当好引擎 争当表率”的总要求,加快推进全市经济社会高质量跨越式发展,为开启全面建设社会主义现代化宜昌新征程奠定了坚实基础。

一、经济发展突飞猛进,综合实力明显提升

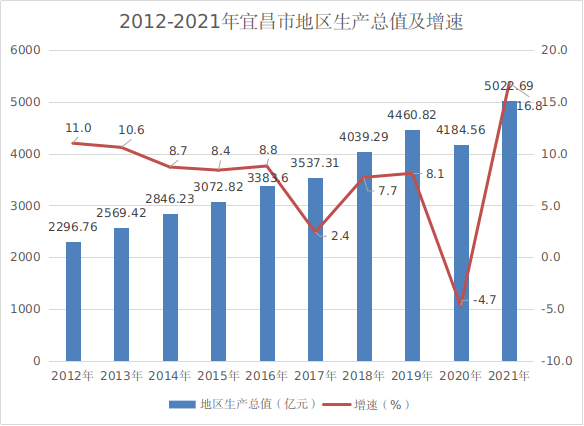

经济总量迈上新台阶。2012年全市地区生产总值突破2千亿元后,每3年跨越一个千亿级台阶,2021年,全市地区生产总值达到5022.69亿元,是2012年的2.2倍。人均GDP稳步提升。2021年,全市人均GDP是2012年的2.3倍。2012-2021年,全市人均GDP年均增长9.5%,快于、全国、全省平均水平。财政实力增强。2021年,地方一般公共预算收入是2012年的1.3倍。城镇化扎实推进。2021年末,城镇化率比2012年提高10.28个百分点,年均提高1.14个百分点。

二、转型发展步伐加快,经济结构明显优化

特色农业提速进位。宜昌蜜桔、宜昌红茶被农业农村部认定为全国特色农产品优势区,宜昌蜜桔列入中欧互认产品。2021年,全市农林牧渔业现价总产值是2012年的1.9倍,总量位次较2012年前进2位。其中,柑橘、茶叶、蔬菜产量比2012年分别增加141.62万吨、5.93万吨、161.61万吨。水产养殖成功转型,池塘养殖产量比2012年增加1.28万吨。

工业经济提质增效。产业布局逐具规模。截至2021年,全市逐步形成了医药、装备制造、新型显示及智能终端、有机硅新材料等9个全省重点成长型产业集群。工业产品较2012年增加39种。新兴产业发展提速。2021年,生物医药、新材料、电子信息、装备制造业增加值占全市比重较2012年提高4.4个百分点;拉动全市规上工业增加值增长较2012年提高8.5个百分点。企业实力不断提升。2021年,全市主板上市工业企业较2012年增加6家。国家级专精特新“小巨人”企业28家,省级企业187家,国家级制造业单项冠军企业4家,省级企业74家。规上工业企业中产值过亿元743户,过10亿元73户,过百亿元2户。

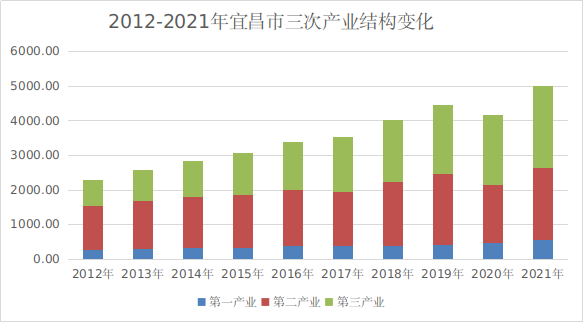

服务业发展提档升级。2020年,第三产业增加值占地区生产总值的比重首次超过第二产业,成为国民经济第一大产业。2021年,服务业增加值是2012年的3.1倍,年均增长9.6%,快于地区生产总值增速1.9个百分点,占地区生产总值的比重较2012年提高14.2个百分点。金融市场不断壮大。2021年,全市金融业增加值是2012年的3.2倍,金融机构存、贷款余额分别是2012年的2.4倍、3.2倍。现代物流业加快建设。2021年,社会物流总额首破万亿,物流业增加值突破400亿元。旅游业蓬勃发展。2021年,全市A级旅游景区56家,5A级景区数居全省首位。全市旅游总收入是2012年的4.4倍,年均增长17.8%;接待总人数是2012年的3.2倍,年均增长13.8%。

三、内外需求驱动明显,发展活力竞相迸发

消费市场繁荣活跃。消费市场规模稳步扩大。2021年全市社会消费品零售总额是2012年的2.3倍,占全省的比重提升0.8个百分点。人均社会消费品零售额是2012年的2.5倍。消费品质不断提升。2021年,全市私人汽车拥有量是2012年的3.5倍,限额以上单位家具类、建筑装潢类商品零售额分别是2012年的13.3倍和7.2倍。消费辐射影响不断扩大。2021年,过十亿元商品交易市场有12个,过百亿元市场3个,成交额是2012年的3倍以上,辐射影响扩大至鄂西、渝东等周边区域。消费模式不断创新。宜昌市网络零售额从无到有,2021年限上单位实现网上零售额49.2亿元,限上零售额的比重达到8.8%。

项目招引量质齐升。施工项目增加。2021年,全市施工项目较2012年增长67.5%。其中亿元以上项目1396个。投资规模持续扩大。2021年全市固定资产投资额是2012年的1.5倍,年均增长5%。投资结构加快调整。2021年,第三产业投资占投资比重较2012年提高7.5个百分点。高耗能制造业投资占投资比重较2012年回落1.1个百分点。非国有经济投资占投资比重较2012年提高4.5个百分点。

开放活力加快释放。高质量发展对外贸易。 2021年进出口总额是2012年的2.5倍,其中出口是2012年的2.9倍。高标准建设开放平台。宜昌自贸片区、综合保税区、跨境电商综合试验区、中欧班列等开放载体功能有效发挥。宜昌综保区保税企业占比、企业活跃度居全省首位。宜昌自贸片区累计形成制度创新成果255项,荣获“湖北改革奖”。成立全省首家跨境电商行业协会,跨境电商产业园实现进出口额4.2亿元。

四、创新驱动明显增强,发展动能加速集聚

科技投入力度不断加大。2021年,科学技术支出是2012年的3.3倍。2021年,全社会研发经费支出是2012年的3.3倍。研发投入强度较2012年提高1.0个百分点。科技支撑能力明显增强。2021年,全市高新技术企业总数是2012年的7.4倍;高新技术产业增加值是2012年的3.3倍,占GDP比重较2012年提高6.9个百分点;专利授权总量是2012年的4.2倍。科技创新体系加快完善。湖北三峡实验室揭牌运行,国家磷产品检验检测中心获批成立。至2021年末,全市共有国家、省级重点实验室13家,工程技术中心233家。

五、民生福祉明显增进,共享发展步伐坚实

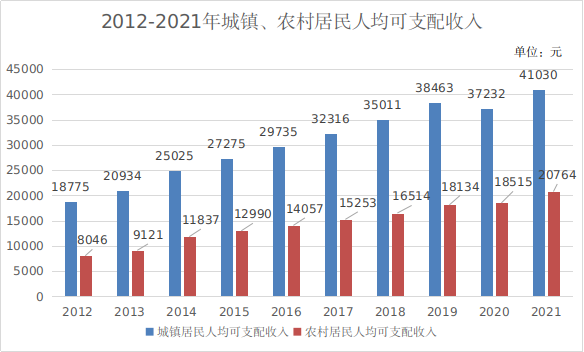

就业形势总体稳定。2012年以来,全市城镇登记失业率始终保持在较低水平,城镇就业形势总体良好。就业结构不断优化,全市第三产业就业人员所占比重较2012年提高8.9个百分点。居民收入水平快速提升。2021年,城镇居民人均可支配收入是2012年的2.2倍,农村居民人均可支配收入是2012年的2.6倍,年均增长速度均快于GDP增速。脱贫攻坚夺取全胜。5个贫困县摘帽、243个贫困村出列、44.25万贫困人口稳定脱贫,历史性地消除了绝对贫困。社会保障持续增强。教育、文化、社会保障、卫生健康等领域支出是2012年的2倍。2021年末,全市参加城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险人数分别比2012年年末增加47.92万人、244.98万人、17.75万人和19.72万人。全市卫生机构床位数、卫生技术人员数是2012年的1.5倍、1.4倍。

六、生态环境明显改善,绿色发展底色更靓

节能减排成效显著。2012-2021年,单位GDP能耗累计下降40.1%,年均下降5%,规模以上工业单位增加值能耗下降59.6 %,年均下降 8.7%。风电光伏发电等清洁能源实现从无到有的跨越式发展。环境治理和保护力度加大。强力推动134家沿江化工企业“关改搬转”,宜昌破解“化工围江”的典型经验做法被国务院通报表彰。环境质量持续改善。2021年,全市主城区空气质量优良天数占比提升至84.1%;全市国考、省考断面水质优良率、县级以上集中式饮用水源地水质达标率均为100%。长江干流宜昌段水质由过去的Ⅲ类提高到目前的Ⅱ类。

一组组鲜活的数据,展现了十八大以来宜昌经济发展取得的历史性突破。站在新的发展起点上,全市上下笃定目标再出发,凝心聚力再拼搏,推动宜昌综合实力得到新提升,高质量发展取得新成效,奋力谱写宜昌新时代经济社会发展新篇章。

附件:

鄂公网安备 42010602001880号

鄂公网安备 42010602001880号